こんにちは。座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」です。

「歯の奥がズキズキと痛む」「冷たいものがしみる」そんな症状に悩まされた経験はありませんか?むし歯が進行すると、歯の内部にある神経や血管まで炎症が及ぶ場合があり、その際に選択肢となるのが「根管治療」です。

しかし、根管治療とは一体どのような治療なのでしょうか。

なぜ歯の根の治療が必要になるのか、どのような仕組みで行われるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、根管治療について詳しく解説します。

根管治療とは?歯を残すための「神経の治療」

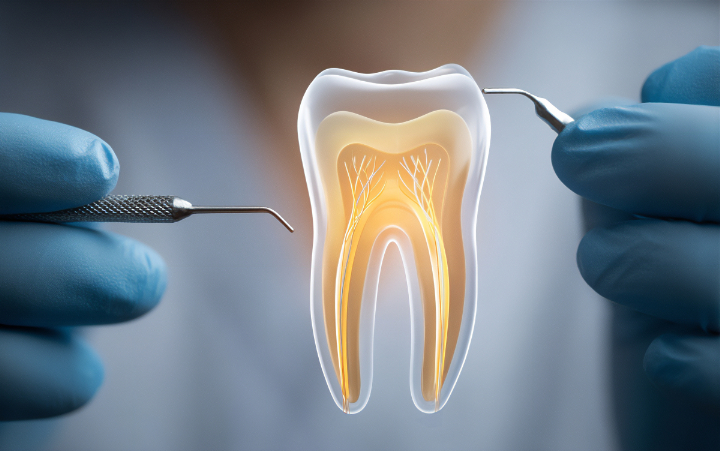

根管治療とは、歯の内部にある「根管」と呼ばれる細い管の中から、細菌に感染した神経や血管(歯髄)を取り除き、内部を清掃・消毒したうえで薬剤で密封する治療です。

むし歯が進行して歯髄に細菌が入り込むと、強い痛みや歯ぐきの腫れ、膿が出るなどの症状が現れることがあります。この状態を放置すると、歯の根の先に膿の袋(根尖病変)ができたり、最終的には抜歯が必要になることもあります。

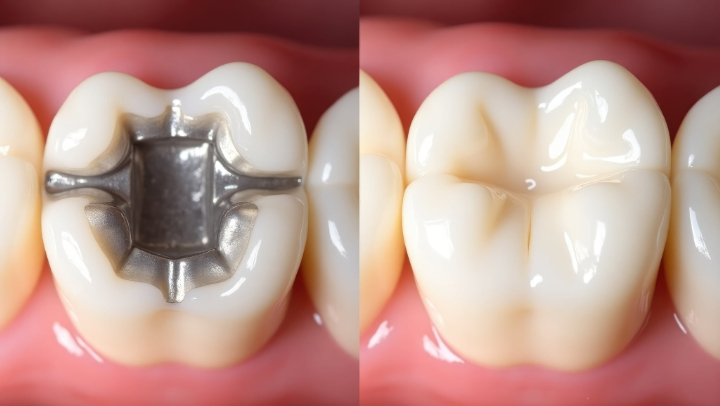

根管治療の大きな目的は、感染源となっている歯髄や細菌を取り除きながら、歯そのものはできるだけ抜かずに保存することです。内部の治療が終わった歯には、土台と被せ物(クラウンなど)を装着し、噛む機能や見た目を回復させます。

根管治療の特徴と重要性

歯の根の中にある根管は、とても細く曲がっていたり、枝分かれしていたりと、複雑な形をしています。そのため、感染した組織を取り残さないように丁寧に処置し、再び細菌が入り込まないようにしっかり封鎖することが重要です。

根管治療がうまくいくかどうかは、その歯の寿命や、将来的な噛み合わせ・お口全体の健康にも大きく影響します。歯を長く使い続けるためには、正確な診断と精密な根管治療が欠かせません。

歯と根管の構造を知る

根管治療を理解するには、まず「歯の中がどうなっているのか」を知ることが大切です。ここでは、歯の構造と根管の役割、虫歯がどのように神経まで進むのかを説明します。

歯の構造と根管・歯髄の役割

歯は大きく分けて、外側からエナメル質、象牙質、歯髄という3つの層でできています。エナメル質は体の中で最も硬い組織で、その内側の象牙質は少し柔らかく、刺激を内部に伝えやすい性質があります。

最も内側にある歯髄には、神経や血管が豊富に通っています。この歯髄が歯の根の中を通る細い管が「根管」です。根管と歯髄は、歯に栄養や酸素を届けると同時に、冷たい・熱い・噛んだときの刺激を感じ取り、異常があれば痛みとして知らせるセンサーの役割も担っています。

根管と歯髄が健康であることは、歯の寿命を保つうえでとても重要です。ここが細菌に感染してしまうと、歯そのものは残っていても、内部から弱ってしまいます。

虫歯や感染が根管に及ぶ仕組み

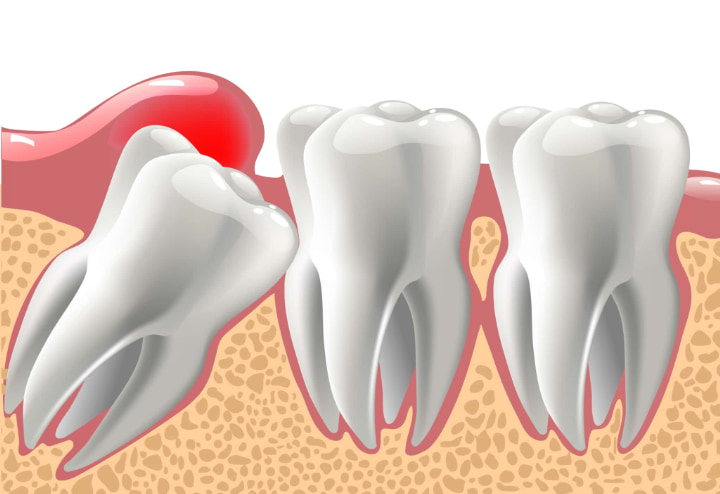

虫歯は、まず歯の表面のエナメル質から始まり、進行するとその内側の象牙質へと広がっていきます。象牙質は柔らかく、細菌が進みやすいため、放置すると比較的早く歯髄に到達してしまいます。

歯髄に細菌が入り込むと、「歯髄炎」と呼ばれる炎症が起こり、冷たいものや熱いものがしみる、何もしなくてもズキズキ痛む、夜眠れないほど痛むといった症状が出ることがあります。

さらに感染が進むと、歯の根の先まで炎症が広がり、歯ぐきの腫れや膿、噛んだときの強い痛みなどが現れます。この段階になると、自然に治ることはほとんどなく、根管治療で感染した歯髄や細菌を取り除く必要があります。

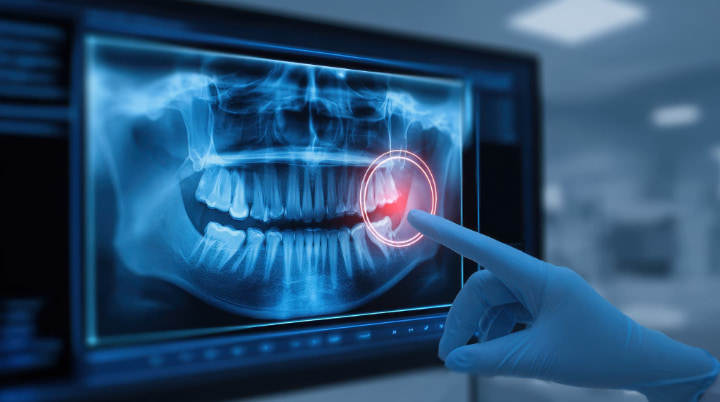

初期のうちは自覚症状が少ない場合もあるため、違和感や軽い痛みの段階で歯科医院を受診し、レントゲン検査などで早めに状態を確認することが大切です。

根管治療が必要になる症状と原因

根管治療が必要になるのは、単に「虫歯があるとき」ではなく、虫歯や外傷などが原因で神経までダメージが及んだ場合です。ここでは、代表的な原因と症状を整理します。

虫歯の進行による歯髄炎

根管治療が必要になる原因として最も多いのが、虫歯の進行による歯髄炎です。虫歯がエナメル質から象牙質、さらにその奥の歯髄まで達すると、細菌が神経に感染し、強い炎症を起こします。

初期の段階では、冷たいものや甘いものがしみる程度の症状で済むこともあります。しかし、炎症が進むと、何もしなくてもズキズキ痛む、夜中に痛みで目が覚める、痛み止めが効きにくいといった状態になることがあります。

このように歯髄炎が進行すると、神経を残したままの治療(歯髄温存療法)が難しくなり、感染した歯髄を取り除く根管治療が必要になることが多くなります。

外傷や歯の破折による神経の露出

転倒やスポーツ中の衝突、硬いものを噛んだときの強い力などで歯が折れたり、ヒビが入ったりすることがあります。歯の表面だけでなく、内部の歯髄まで達するような破折が起こると、神経が露出して細菌感染のリスクが一気に高まります。

外傷直後は痛みが少なくても、時間が経つにつれて神経が炎症を起こし、強い痛みや変色、歯ぐきの腫れなどが出てくることがあります。見た目に大きな欠けがなくても、内部でヒビが入っているケースもあるため、早めの診断が重要です。

歯が折れた場合は、破片があれば乾燥させないように保存し、できるだけ早く歯科医院を受診してください。状態によっては、破片の再接着や根管治療、被せ物による補強など、歯を残すための選択肢が検討されます。

過去の治療後の再感染

以前に虫歯治療や根管治療を受けた歯でも、時間の経過とともに詰め物や被せ物の隙間から細菌が入り込み、再び感染を起こすことがあります。このような状態を「感染根管」や「根尖性歯周炎」と呼ぶことがあります。

再感染した歯では、噛んだときの違和感や軽い痛み、歯ぐきの腫れ、レントゲンで根の先に黒い影が見えるなどの所見が現れます。ただし、自覚症状がほとんどないまま進行している場合も少なくありません。

定期検診でレントゲン撮影や歯科衛生士によるメンテナンスを受けることで、こうした再感染を早期に発見し、再根管治療など適切な処置につなげることができます。

根管治療の種類と治療法

根管治療と一口にいっても、歯の状態やこれまでの治療歴によっていくつかの種類があります。ここでは代表的な治療法の違いを整理します。

抜髄(歯髄除去)治療

抜髄とは、虫歯が進行して歯髄(神経や血管)が炎症・感染を起こしたときに、その歯髄を取り除く治療です。いわゆる「神経を取る治療」と呼ばれることが多い方法です。

歯髄を取り除くことで、ズキズキする痛みや腫れを抑え、歯を抜かずに残すことを目指します。抜髄後は、根管内を専用の器具で整えながら清掃・消毒し、細菌が再び入り込まないように薬剤(根管充填材)でしっかり封鎖します。

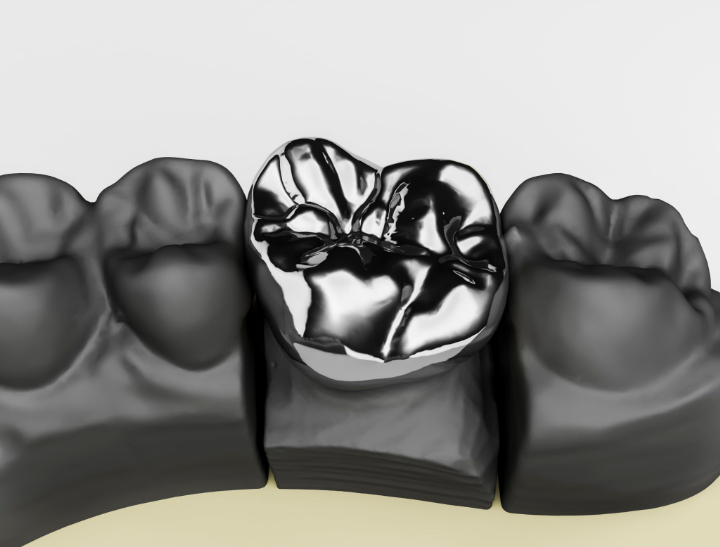

神経を取った歯は、内部が空洞になるため、どうしても割れやすくなります。そのため、多くの場合は土台を立ててクラウン(被せ物)を装着し、歯を補強する治療までセットで行います。

感染根管治療・再根管治療

すでに根管治療を受けた歯でも、根管内に細菌が残っていたり、被せ物の隙間から新たに細菌が侵入したりすると、再び炎症や膿が生じることがあります。このような状態に対して行うのが「感染根管治療」や「再根管治療」です。

感染根管治療とは

感染根管治療は、虫歯の進行、外傷、歯周病などが原因で歯の根の中が細菌感染を起こしている場合に行う治療です。根管の中に残っている感染源(細菌や汚染された組織)を徹底的に取り除き、洗浄・消毒を繰り返したうえで、再度根管充填を行います。

細菌が根の先まで広がっている場合や、根管の形が複雑な場合は、治療回数が多くなったり、期間が長くなったりすることがあります。

再根管治療とは

再根管治療は、過去に根管治療を受けた歯が再び感染した場合に行う治療です。まず、以前詰めた根管充填材や土台を慎重に取り除き、改めて根管内を清掃・消毒します。

一度処置された根管は、通路が細くなっていたり、器具が届きにくかったりするため、初回の根管治療よりも難易度が高くなることが多いです。その分、治療計画や期間について、事前にしっかり説明を受けることが大切です。

外科的歯内療法(根尖切除術など)

通常の根管治療や再根管治療を行っても症状が改善しない場合や、根管の形態が複雑で内部からのアプローチが難しい場合には、「外科的歯内療法」が検討されることがあります。

代表的な方法が「根尖切除術」です。

これは、歯ぐき側から小さく切開して歯根の先端部分に直接アクセスし、感染した組織や膿の袋(病変)とともに歯根の先端を切除する治療です。その後、根の先からも薬剤で封鎖し、再感染を防ぎます。

外科的歯内療法は、あくまで通常の根管治療で十分な効果が得られない場合の選択肢ですが、条件が合えば抜歯を避けて歯を残せる可能性を広げる治療法の一つです。

根管治療の具体的な流れ

根管治療は1回で終わることは少なく、いくつかのステップを踏んで進んでいきます。ここでは、初診から被せ物が入るまでの一般的な流れと、通院回数・期間の目安を説明します。

診断と精密検査

根管治療を始める前に、まず現在の歯の状態を正確に把握することが重要です。そのために、問診や視診に加えて、レントゲン撮影や必要に応じてCT撮影などの精密検査を行います。

これらの検査で、虫歯の広がり具合、歯根の本数や形、根の先に炎症や膿があるかどうか、周囲の骨や歯ぐきの状態などを確認します。

そのうえで、歯を保存できるかどうか、根管治療で対応できるのか、外科的な処置や抜歯が必要かといった治療方針を判断します。

根管治療の基本的な手順

根管治療は、主に「感染した組織の除去」「根管内の清掃・消毒」「根管の封鎖」という3つのステップで進みます。

感染した歯髄の除去

まず、必要に応じて局所麻酔を行い、痛みを感じにくい状態にしてから治療を始めます。その後、歯の噛む面や裏側から小さな穴を開け、歯髄(神経や血管)にアクセスします。このとき、虫歯になっている歯質も同時に削り取り、きれいにします。

歯髄に到達したら、ファイルやリーマーと呼ばれる細い専用器具を用いて、感染した歯髄や汚染物質を少しずつ取り除いていきます。根管は細く曲がっていることが多いため、慎重に時間をかけて処置を進めます。

根管内の清掃・消毒

歯髄を取り除いた後は、根管内の壁に付着した細菌や汚れを器具で削り取りながら、消毒薬を用いて洗浄します。この工程を数回に分けて行い、できるだけ細菌を減らしていきます。

治療の合間には、根管内に薬剤を入れた状態で仮のフタをし、数日から1週間ほど置いて薬剤の効果を待ちます。次回の来院時に症状や状態を確認しながら、必要に応じて薬の交換や追加の清掃・消毒を行います。

根管の封鎖(根管充填)

根管内の感染が落ち着き、痛みや腫れがないことを確認できたら、最終的な封鎖(根管充填)を行います。ガッタパーチャというゴムのような材料とシーラーと呼ばれる薬剤を用いて、根管の先端まで隙間なく詰めていきます。

この根管充填によって、根管内に新たな細菌が入り込むのを防ぎ、再感染のリスクを減らします。その後、土台を立てて被せ物の準備を進めます。

通院回数と治療期間の目安

根管治療にかかる回数や期間は、歯の場所(前歯か奥歯か)、根管の本数や形、感染の程度、過去に治療を受けているかどうかなどによって大きく変わります。

一般的には、根管治療だけで2〜4回程度の通院が必要になることが多く、1回あたりの治療時間は30〜60分程度が目安です。根管内の感染が強い場合や、再根管治療・外科的処置が必要な場合は、さらに回数や期間が延びることがあります。

なぜ根管治療は何度も通うのか

根管治療に回数がかかる主な理由は、感染源をできるだけ取り残さないようにするためです。歯の根の中は非常に複雑で、一度の処置ですべての細菌を除去することは難しい場合が多くあります。

また、根管内に入れた薬剤がしっかりと効果を発揮するまでには数日〜1週間程度の時間が必要です。そのため、薬剤を入れては経過を観察し、必要に応じて入れ替えるという工程を繰り返します。

さらに、根管治療が終わった後には、土台の形成や被せ物の型取り・装着といったステップも必要です。これらの工程を丁寧に行うことで、治療後の再発リスクを減らし、歯を長持ちさせることにつながります。

根管治療中・治療後に起こりうる症状とリスク

根管治療は歯を残すための大切な治療ですが、治療中や治療後に起こりうる症状やリスクも理解しておく必要があります。ここでは、代表的な症状とその対処法を説明します。

治療中・治療後の痛みとその対処法

根管治療は麻酔をして行うため、治療中の痛みは多くの場合しっかり抑えることができます。しかし、治療後しばらくは、噛んだときの違和感や軽い痛み、ズーンとした鈍い痛みが出ることがあります。

一時的な痛みの原因と目安

治療による刺激や、もともとあった炎症が落ち着く過程で、数日程度の痛みが出ることは珍しくありません。特に、根の先に炎症が強くあった場合や、感染が重度だった場合には、痛みが出やすい傾向があります。

通常、このような痛みは数日〜1週間ほどで徐々に軽くなっていきます。必要に応じて鎮痛薬を服用したり、強く噛みしめないように注意することで、多くの場合はコントロールが可能です。

受診が必要なケース

次のような場合は、再感染や別のトラブルが起きている可能性もあるため、早めに歯科医院へ連絡してください。

強い痛みが数日以上続く場合、歯ぐきや顔の腫れが出てきた場合、発熱や全身のだるさを伴う場合、噛むと強い痛みが増していく場合などです。自己判断で放置せず、必ず歯科医師の診察を受けましょう。

歯の変色や歯根破折のリスク

根管治療を行った歯は、神経や血管がなくなるため、時間の経過とともに色が暗くなってきたり、もろくなったりすることがあります。

歯の変色について

神経を取った歯は、内部の水分や栄養供給が減ることで、徐々に黄ばんだり、灰色がかった色に変わることがあります。

前歯など見た目が気になる部位では、被せ物の材質を工夫したり、場合によっては内部からのホワイトニング(ウォーキングブリーチ)などで対応できることもあります。

歯根破折のリスクと予防

神経を失った歯は、枯れ木のような状態に近くなり、強い力がかかったときに割れたり、歯根が折れたりするリスクが高まります。特に奥歯は噛む力が強くかかるため、注意が必要です。

このリスクを減らすためには、根管治療後に土台とクラウン(被せ物)でしっかり補強することが重要です。また、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、マウスピース(ナイトガード)で歯を守ることが有効な場合もあります。

再発や合併症の可能性

根管治療は多くの場合で良好な結果が得られますが、すべての歯で一生再発しないとは限りません。治療後しばらくしてから、再び根の先に炎症が生じることもあります。

再感染・根尖病変について

根管の形が非常に複雑だったり、細菌が深い部分まで入り込んでいたりすると、どうしてもごく一部の細菌が残ってしまうことがあります。また、治療後に被せ物の隙間から新たに細菌が侵入することもあります。

こうした場合、歯の根の先に再び炎症(根尖病変)が起こり、レントゲンで黒い影として見えることがあります。症状が出ないまま進行することもあるため、定期的な検診とレントゲンチェックが大切です。

合併症への対応

再発や合併症が疑われる場合には、再根管治療や外科的歯内療法(根尖切除術)など、状態に応じた追加治療が検討されます。早期に対応するほど、歯を残せる可能性は高まりますので、違和感を感じたら早めに相談することが重要です。

根管治療の費用と保険適用について

根管治療を検討するとき、多くの方が気になるのが「費用」と「保険が使えるかどうか」です。ここでは、保険診療と自費診療の違い、費用の目安について説明します。

保険診療と自費診療の違い

根管治療は、基本的に健康保険の適用対象となる治療です。保険診療では、国が定めた範囲内で、標準的な方法と材料を用いて治療を行います。必要な処置はしっかり行われますが、使用できる器具や材料、回数などに一定の制約があるのが特徴です。

一方、自費診療(自由診療)の根管治療では、保険の制限を受けずに、より高度な機器や材料を選択できる場合があります。例えば、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いた精密根管治療や、特殊な薬剤・充填材を用いる治療などが挙げられます。

どちらが良いかは一概には言えず、歯の状態や治療の難易度、将来的にその歯をどれだけ長く使いたいかなどによって最適な選択肢は変わります。

費用面だけでなく、治療の目的や希望も含めて、歯科医師とよく相談しながら決めることが大切です。

費用の目安と考え方

保険診療で根管治療を行う場合、自己負担3割の方での目安としては、前歯で数千円程度、奥歯でそれよりやや高めになることが一般的です。実際の金額は、通院回数や併用する処置(レントゲン撮影、被せ物の種類など)によって変わります。

自費診療の根管治療では、1本あたり数万円〜10万円以上になるケースもあります。費用だけを見ると高く感じられるかもしれませんが、再発リスクの低減や歯の寿命の延長が期待できる場合もあり、長期的な視点で検討することが重要です。

いずれの場合も、根管治療そのものの費用に加えて、その後に装着する被せ物(クラウンなど)の費用も必要になります。

金属の被せ物か、セラミックなどの白い被せ物かによっても金額は大きく変わりますので、事前に見積もりを確認し、納得したうえで治療を進めるようにしましょう。

根管治療後のケアと再発予防

根管治療が終わった後も、その歯を長く使い続けるためには、日常のケアと定期的なチェックが欠かせません。ここでは、治療後に気をつけたい生活習慣とセルフケアのポイントをまとめます。

治療後に気をつける生活習慣

根管治療を行った歯は、神経がないため痛みを感じにくくなっています。その結果、虫歯や歯周病が進行していても自覚しにくく、気づいたときには大きなトラブルになっていることもあります。

特に注意したいのが、硬いものを噛む習慣や、歯ぎしり・食いしばりです。神経を取った歯はもろくなっているため、氷や硬いおせんべい、骨付き肉などをその歯で噛むと、歯や被せ物が割れたり欠けたりするリスクが高まります。

また、糖分の多い飲食物を頻繁に摂ると、お口の中で細菌が増えやすくなり、被せ物の周りから再び虫歯が進行する原因になります。

間食の回数を見直したり、甘い飲み物をだらだら飲まないようにすることも、再発予防に役立ちます。

再発を防ぐためのセルフケア

根管治療後の歯を守るためには、毎日のセルフケアがとても重要です。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、歯と歯の間や被せ物の周りの汚れをしっかり落とすことがポイントです。

特に、歯と歯ぐきの境目や、被せ物と歯の境目はプラーク(歯垢)がたまりやすく、虫歯や歯周病の再発リスクが高い部分です。歯科衛生士から自分に合った清掃用具や磨き方の指導を受け、正しい方法で毎日ケアを続けることが大切です。

歯磨き粉は、フッ素が配合されたものを選ぶと、歯質の強化や虫歯予防に役立ちます。

さらに、定期的な歯科検診とプロフェッショナルクリーニングを受けることで、セルフケアだけでは取りきれない汚れや歯石を除去し、根管治療を行った歯の状態も定期的にチェックすることができます。

まとめ

根管治療とは、虫歯や感染で傷んだ歯の神経や血管(歯髄)を取り除き、歯の根の中を清掃・消毒して薬で封鎖することで、歯を抜かずに残すことを目指す治療です。治療には複数回の通院や細かな処置が必要ですが、適切に行うことで、痛みの原因を取り除き、その歯を長く使い続けられる可能性が高まります。

治療中や治療後に一時的な痛みや違和感が出ること、歯の変色や歯根破折、再発といったリスクがあることも事前に理解しておくことが大切です。そのうえで、日常のセルフケアと定期検診を続けることで、根管治療を行った歯の寿命を延ばすことが期待できます。

費用は、保険診療か自費診療か、歯の状態や選択する被せ物の種類によって変わります。根管治療は「今の痛みを取るため」だけでなく、「将来の歯を守るため」の治療でもありますので、気になる症状があれば、早めに歯科医師へ相談することをおすすめします。

根管治療を検討されている方は、座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、地域の皆様のお口の健康を守り、豊かな人生になるよう寄り添う事を理念にしています。一般歯科だけでなく、予防歯科や矯正治療、口臭治療、ホワイトニングなど、さまざまな診療にあたっています。

当院のホームページはこちら、初診のネット予約やLINEの無料相談もお受けしておりますので、ぜひご覧ください。

![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)

![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)